リコーフレックスは知っているけど、リコーマチック225は知らない方も多いだろう。私も名前だけかろうじて知っているぐらいの存在だった。そもそも「225」ってなんなんだ…。

見かけることが少ない本機だけど、たまたま札幌市内のカメラ屋で、まさかの整備済個体がセールだったので購入した。

概要

1959年にリコーから発売された二眼レフカメラである。最初に特徴をまとめると次のとおり。

・露出計内蔵

・クランク式でセルフコッキング

・スタートマーク式のセミオートマット

・シャッターは1/500

・アダプタで135フィルム対応(リコーキン)

これだけで二眼レフを愛用しているユーザなら、いかにこの機種が優れているかわかるだろう。

まずレンズはリケノンの8cm F3.5が搭載されている。3群4枚のテッサー型の高級タイプだ。ビューレンズにはスクリーンの明るさを担保するためだろう、少し明るいF3.2のレンズが搭載されている。こちらはトリプレット型。これはこれで撮影に使いたい。

シャッターはSEIKOSHA-SLVが搭載。B・1〜1/500まで対応。二眼レフカメラで1/500でシャッターがきれるのは高級機の証である。

レンズの周りが白く塗られているが、どこか二眼レフの王様「ローライフレックス」のホワイトフェイスを彷彿とさせるよね。

下部にFtやMと書かれているが、ヘリコイドを動かすと今どこの焦点距離なのかわかるようになっている。実際は上からのぞいてピントを合わすことになるのでほぼ使うことはないけど、置きピンで撮影したい場合だとあらかじめ距離を合わせられるので助かる。

レンズ部を拡大。ビュー側、テイク側、それぞれバヨネットが採用されている。

レンズのコーティングはシアン掛かった色合い。個人的には結構好きな色。

クランク式のセルフコッキング

国産二眼レフカメラは数あれど、巻き上げにクランク式を採用しているのは数少ない。ヤシカの「ヤシカマット」や東京光学の「プリモフレックスオートマット」等どれも高級モデルだ。しかもクランクに「JAPAN」と刻印してあるのが、この機種に対する誇らしさを感じることができる。

ちなみにクランク式レバーの中央を取り囲むように数字が書いてあるけど、これは135フィルム用のものだ。当然この機種は120フィルムを使うんだけど、リコーキンと呼ばれる135フィルムが使えるアダプタをつけた時、36枚撮りまで対応できるようこのカウンターが重要になる。左上にある矢印の付いたレバーは135フィルムの巻き戻し用。よく見ると一般的なカメラの軍艦部についてるのと同じよね。

このリコーキン、かなりのレアものでなかなかお目にかかることができない。是非とも入手したいのでお持ちの方は私までご一報を。

一目でわかるシャッター速度と絞り値

シャッター速度と絞り値は上から確認することができる。またライトバリューが流行った時代のカメラなのでLV値の記載もある。

この状態だとシャッター速度はBで絞りは3.5だ。

これだとシャッター速度は最高速の1/500で絞りは最小値のF22。ライトバリューだと15前後。

シーソー式ヘリコイド

真ん中に両腕のように伸びているレバーがヘリコイドだ。これが振り子のように連動し、上げたり下げたりするとレンズボードが動きピントを合わせられる仕組みだ。

無限遠だと本体にレンズボードがくっついている。

最短にするとレンズボードがグッと繰り出される。最短撮影距離は1mだ。

LV式露出計

カメラ正面に向かって右側面には露出計が搭載されている。「RICOH LV METER」と書いてあるとおりLV値で読み取る露出計だ。

上から覗くと赤色の針が現在のLV値を指している。その数値を読み取り、シャッター速度と絞り値を操作して合わす仕組みだ。

露出計の受光部は銘板の裏にある。

光が強い時(いわゆるHigh)だとこのままの状態で露出計が動く。

光が弱い時(Lowの状態)はHigh Lowの切替が必要になる。この機種だと銘板パカっと開き、受光部が剥き出しにするとLowになる。

銘板裏にもRICOHと刻印しているのがこだわりを感じる。

フィルム装填

フィルムの装填をしてみよう。

底は二重ロックになっている。

矢印のとおり左にスライドさせ、ロックカバーを跳ね上げると裏蓋を開けることができる。

フィルム室は内面反射防止にしっかりとしたバッフルが貼ってあり大変心強い。

フィルムは上から下に流れるので、新しいフィルムを上にセットし、フィルムを伸ばして下のスプールに差し込む。その後はクランクを回し、巻き取る。

三角形の矢印のところにフィルムのスタートを合わせたら、裏蓋を閉じる。

あとは数字の1が出るまでクランクを回すだけ。1になると自動的に停止する。

セルフコッキングということもありシャッターチャージされているのでそのまま撮影。

6×6判なので12枚撮だ。

ちなみにスクリーンフードを開けないとシャッターが切れない構造になっている。どうやって連動しているのだろうか。

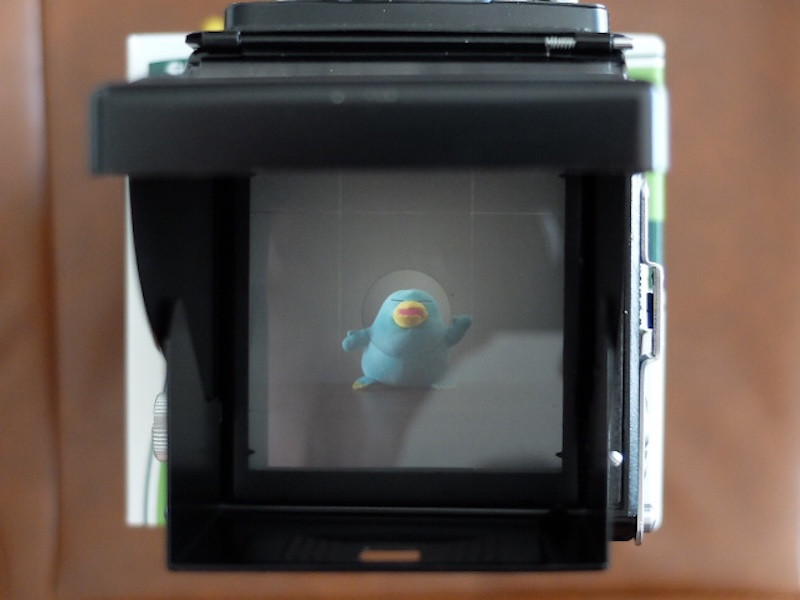

スクリーン

フルネルレンズが入っていることもあり、明るくピントは合わせやすい。もちろん、ミノルタのアキュートマットのような明るさはないけど、ピントの山のわかりやすさと明るさが両立できている感じ。イメージはプリモフレックスに採用されているトーコーブライトにかなり近いかも。

ルーペが内蔵されているので、最後はこれでピントを追い込むことができる。

スクリーンの良さは撮影のモチベーションに繋がるのでホント大事なポイント。

鏡面仕上げのレンズキャップ

レンズキャップは鏡面仕上げで高級感がある。ローライフレックスのキャップと一緒だ。

ちなみにこのリコーのロゴだけど、ローライの「F&H」ロゴに合わせにきているように感じるのは私だけだろうか。

本体につけるとなお良い。

フードはバヨネット1

Bay1が採用されているので数多ものアクセサリーを使うことができる。残念ながらこの個体にはフードが付属してこなかったので、我が家を漁ると、同じリコーのリコーフレックス ニューダイヤ用のが出てきたのでこれを使うことにした。

アクセサリーは日頃から集めておくことに越したことはないね。

フードを装着すると引き締まる。

この機種用のフードはRICOHMATICと書いてあるのかな?

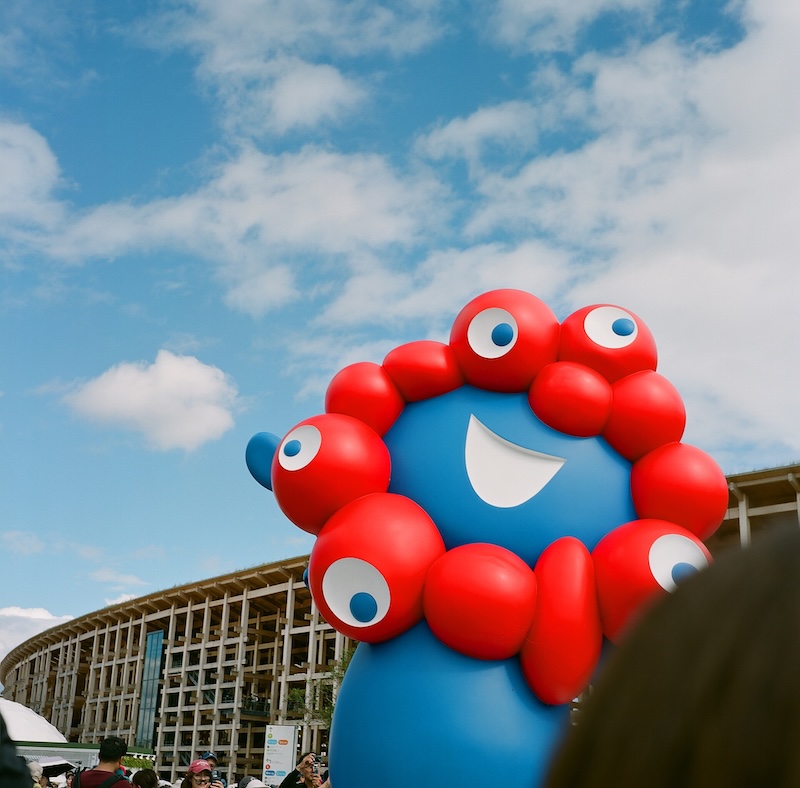

作例

例えば中華街のオブジェの写真。これは開放で撮ったけど、時代なりにふわっとした写り。ボケは少しうるさめ。これを味と活かして、夜に噴水の写真を撮ったら幻想的な1枚になった。

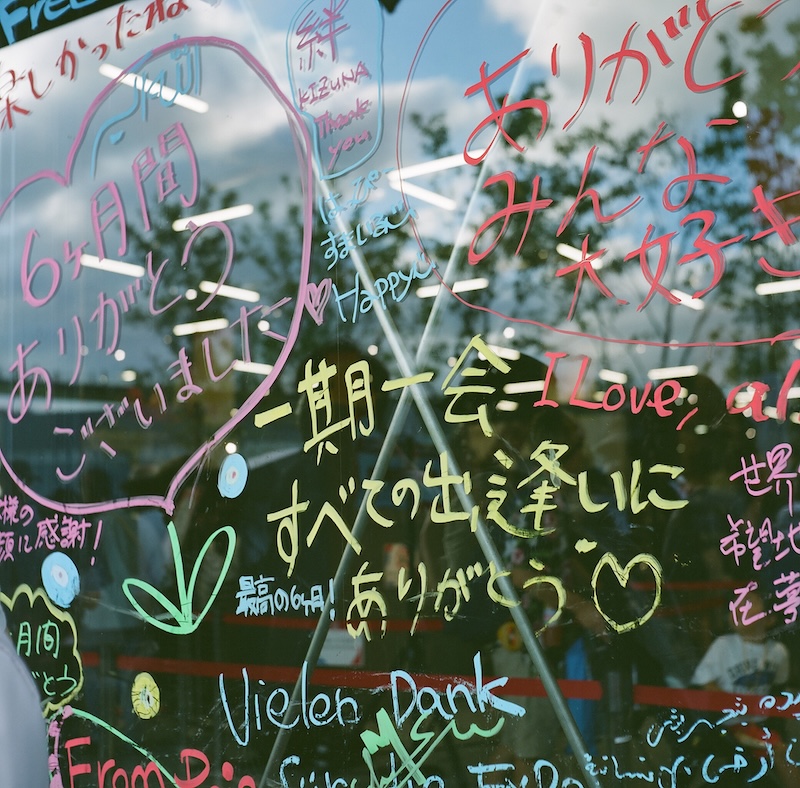

しめ縄の写真はF5.6だけど、この段階で線が1本1本描ききれるくらい抜群に写る。同じくガラスに寄せ書きされている写真もF5.6だ。

F8やF11までなると言わずもがな。66のフォーマットの大きさを活かし切れている。

現像上がりのネガを見てゾクっとしたのは久しぶりだ。ホントによく写る。当然整備済みなのでレンズの調子がいいのもあるだろう。

タイトルにしている「頂点」という言葉は何も私が勝手に言っているのではない。リコー自身がそのように言っている。それだけの自負がこのカメラにあるわけだ。

正直なかなか見かけることのないカメラだけど、ぜひ手に取って使ってみてほしい。きっと「これはいいカメラだ」と思わしてくれる。

【おすすめフィルム】

コメント